「候(そうろう)」

2024年4月3日

その他

江戸時代の古文書でよく出てくる漢字とそのくずし字について書いていきたいと思います。今回は、「候(そうろう)」です。

「候」は、現代語でいうと「です」「ます」のような丁寧語にあたります。古文書を読んでいると必ず出てくる漢字です。「候」がないと文章の意味が通らない、といったものではない(あってもなくても意味があまり変わらない)のですが、江戸時代の古文書の文章を「候文(そうろうぶん)」というように、古文書を学ぶ上では必ず読めなければなりません。

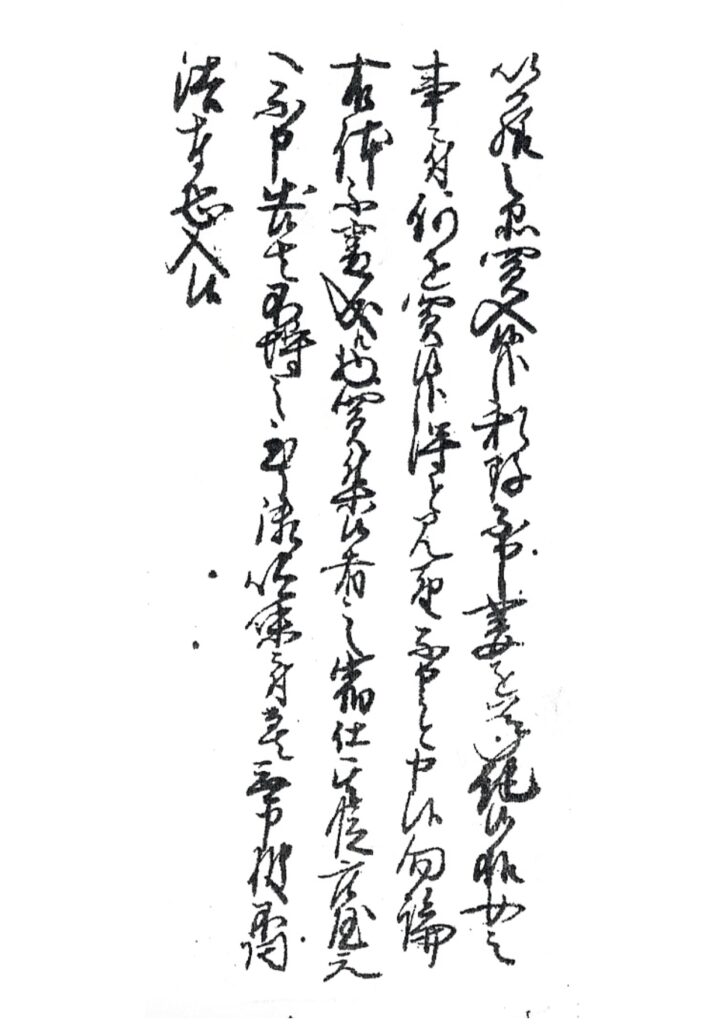

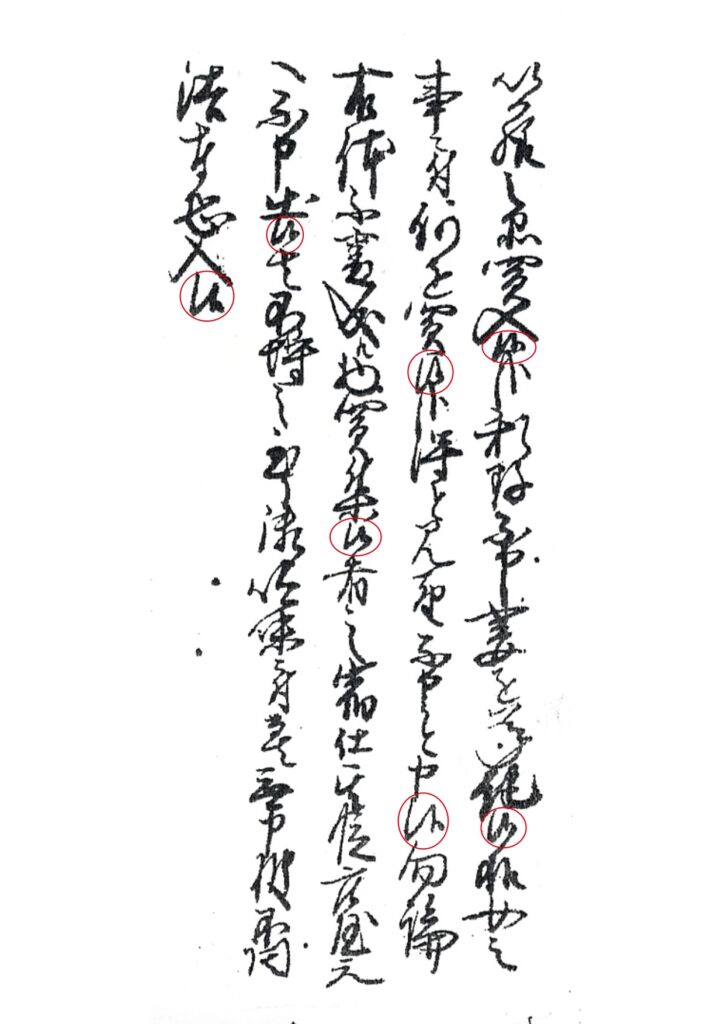

また、よく出る漢字はかなりくずされます。候もほぼ点だけ、といったくずされ方になるときもありますが、今回は割とスタンダードな「候」を紹介します。

次の文章には「候」が、7個出てきます。7個ともほぼ同じくずしです。

正解は次のようになります。わかりましたでしょうか。

「候」は現代語でいう「です」「ます」といった意味であることから、文章の終わりや切れ目に来ることが多いです。この文章でも文の最後に「候」がありますね。このようなことが解読や文章の解釈のヒントになるかと思います。くずし字辞典をお持ちの方は「候」のページもぜひ見てみてください。

以上、「候」についてでした。お読みいただきありがとうございました。

y