御

2024年4月22日

その他

前回のスタッフブログでは難しい話をしましたので、今回はシンプルに「御」という字だけを解説します。現在でも名詞に「御」がつくと尊敬を表しますが、これは江戸時代も同じです。この「御」がつくだけで、主語が明確になり文の意味が分かりやすくなるので、ぜひ覚えてほしいと思います。

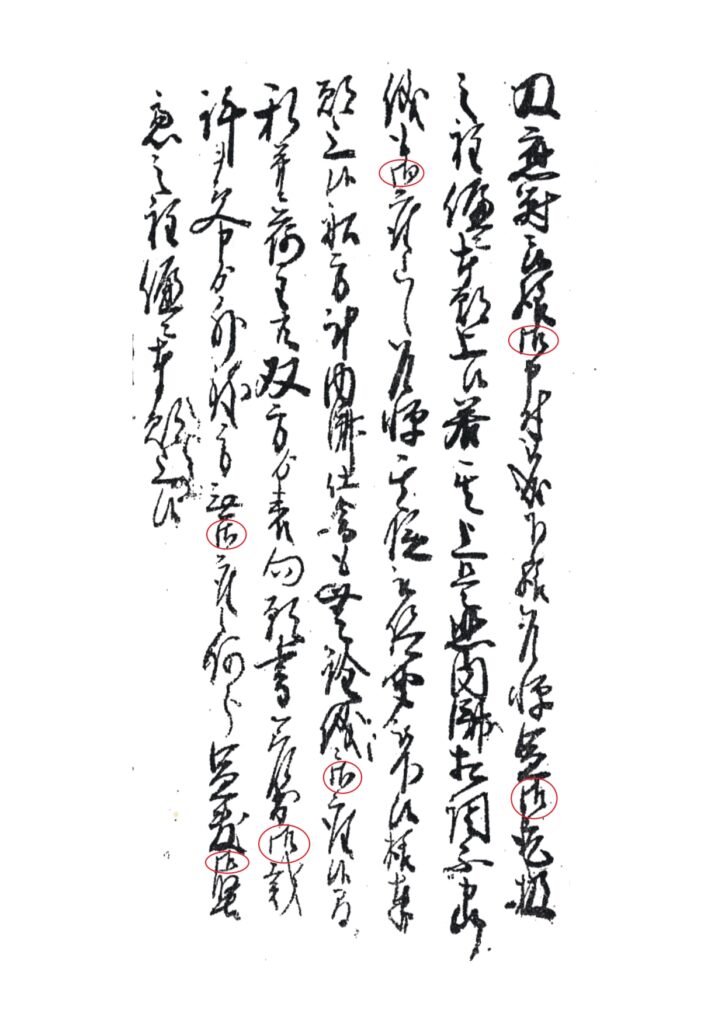

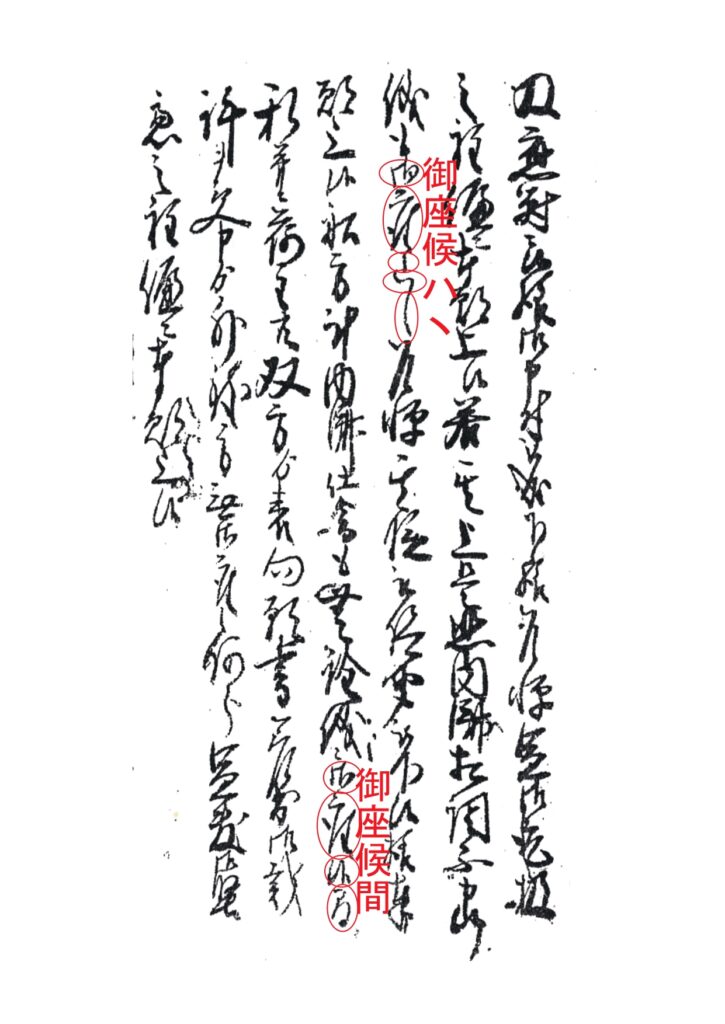

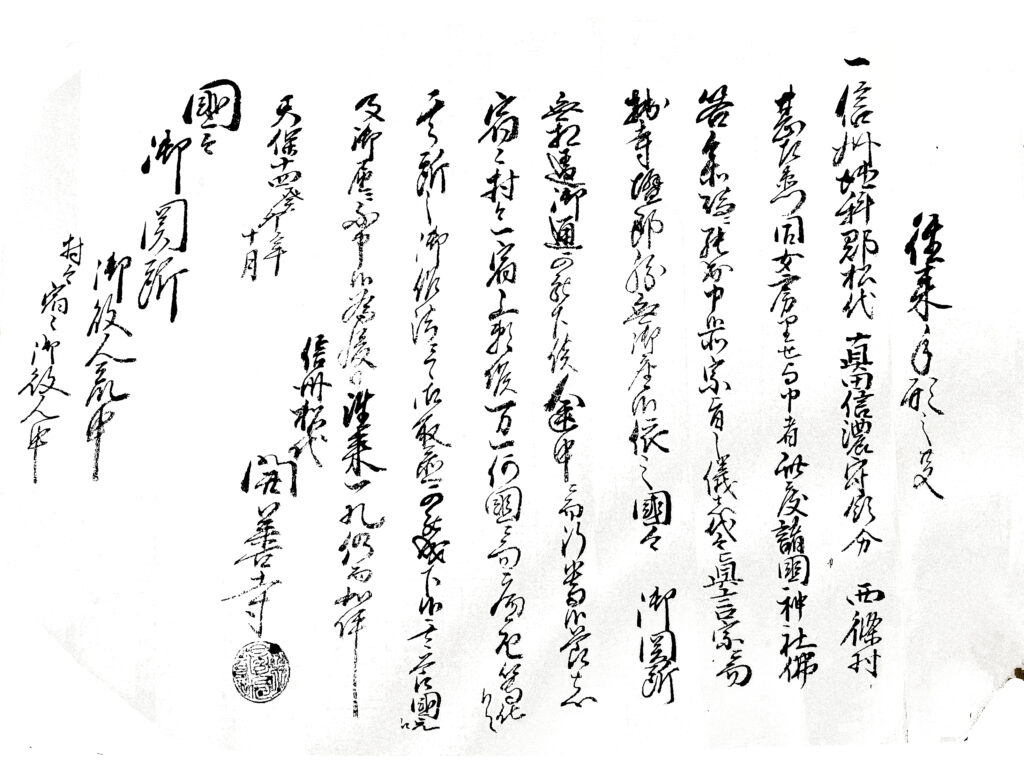

まず「御」のくずしです。画像の古文書では7か所も「御」が登場します。このくずし方はよく出てくるくずし方なので、覚えていただければと思います。「候」のくずしと同じく、ほぼ点だけみたいなくずされ方も多いので注意してください。

この7つのうち、名詞に「御」がついたもの以外に「御座候(ござそうろう)」というのが出てきます。意味は「~です」「~ございます」などという丁寧語になります。「候」だけでも丁寧語ですが、「御座候」でより丁寧な意味になります。訳す場合は、なかなかその違いを出せないかと思いますので、「候」や「御座候」は「尊敬」とか「丁寧」の意味だととりあえず覚えていただければと思います。 ここでは「御座候ハヽ」と「御座候間」となっていますね。以前のスタッフブログでも解説しましたが、「候ハヽ」は、「~したならば」などという意味なので、「御座候ハヽ」だと「~しましたならば」などという感じになると思います。「候間」は「~なので」といった理由を表すので、「御座候間」は「~ございますので」という感じになります。文脈で判断してください。

続いて、当センター所蔵の「往来手形」を見ていきます。往来手形は江戸時代のパスポートのようなもので、庶民が旅行する際に村役人や檀那寺が発行した身分証明書です。

この往来手形では前から5行目下の方に、少し変わったところがあるのがわかるかと思います。文章中に1文字ほどのスペースが空いています。これは「闕字(けつじ)」というものです。闕字とは、高貴な人などに対して敬意を示し、その文字の前に1、2文字ほどの空白を空けることです。この往来手形では闕字の後に「御関所」と書いてあります。「御関所」とは幕府などが設けた関所であるので、それに対し敬意を示しているということです。「御」がつく言葉が出てくるとこのように闕字となる場合が多いため、注意して読んでみて下さい。

次回のスタッフブログではこの往来手形を読んでいきたいと思います。

お読みいただきありがとうございました。

y

参考文献:佐藤孝之監修、佐藤孝之・宮原一郎・天野清文著『近世史を学ぶための古文書「候文」入門』天野出版工房発行、吉川弘文館発売、2023年